嘲讽无处不在。

它是脱口秀大会上卡姆的一句 “Who is the joker of Banjitino”,它也是Chris Rock在奥斯卡颁奖礼上那句 “G.I.Jane can’t wait to see you”;它是杨笠口中男人的 “普通而自信”,它也是B站鬼畜中范志毅的名言 “脸都不要了”;它是SNL中Alec Baldwin所饰演的假特朗普反复念叨的 “Make America Great Again”,它也是如今非常时期中上海市民拖家带口的 “偷着乐”。

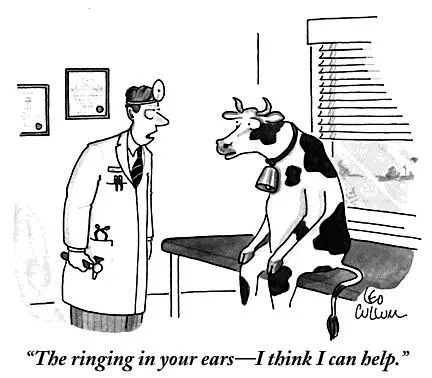

嘲讽或许起源于邻里间一些因鸡毛蒜皮而生的争吵。为此破口大骂问候全家似乎太过隆重,一声不吭默默忍受又太过窝囊。嘲讽则恰到好处,体面精巧且极富传染性。全村人都是你开放麦的观众,若笑话讲得动人,他们会自动加入你的嘲弄,你便能轻易取胜。

由此我们也可见嘲讽所蕴含的力量。先民早已领悟其中的真意,为嘲讽专门创造了一种有力量的文体。这种文体销声匿迹许久,以至于当它在今时今日重现的时候,许多人感到十分陌生,将其视作不严肃视作异端。他们完全忘记了一件事,这种被他们视作异端的文体,是中国最古老的文学形式之一。

这种文学形式称之为 “讽喻”。

“硕鼠硕鼠,无食我黍。三岁贯女,莫我肯顾。” 这是下沉的国风在痛斥无道君主如鼠;“营营青蝇,止于樊。岂弟君子,无信谗言。”这是士大夫的小雅在嘲弄进谗者如蝇。鲍照言“蓼虫避葵堇, 习苦不言非”表示对小人之不屑,李白言“路逢斗鸡者, 冠盖何辉赫”讽刺当世“生儿不用识文字,斗鸡走马胜读书”的怪现状。传统民谣中的嘲讽则更辛辣直接,明人有谣曰“自从出了朱皇帝,十年倒有九年荒”,清人亦有**“三年清知府,十万雪花银”**之语,其中的民间智慧可见一斑。

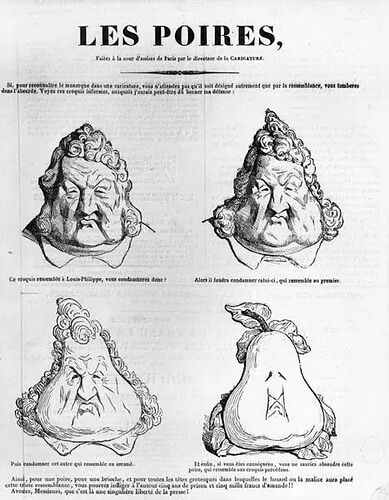

西方的讽喻传统也历史悠久,远则可追溯到古希腊时期。近代以来欧洲各国讽喻作品更是层出不穷,极尽阴阳怪气之能事。作为最早迎来现代政治制度的国家,英国可以说是承受了民众最辛辣的嘲弄,从脍炙人口的《格列佛游记》到乔叟的《坎特伯雷故事集》,从《发条橙》再到《Yes Minister》,英国人总能带着英式幽默笑谈国民性或是官僚腐败这些古老的话题。发动过大革命的法国人在嘲讽当权者和社会现象上也可谓经验丰富,他们将国王画进猪圈,把贵族与腐败官僚画成蚕食劳动人民的饕餮巨兽,无不体现了对强权的蔑视。发展到了当代,法国讽喻漫画已经成为了一种成熟的神圣传统,有时甚至会因为太过膨胀引发一些争端。

嘲讽似乎总是会引来一些争端。当大家借用范志毅之言嘲弄“国足脸都不要了”的时候,有人质疑:“是不是过分了?与其群嘲不如支持。”当杨笠嘲弄“普信男”的时候,有人感到委屈:“我作为男性也并没有你所说的这种自信,为什么要嘲弄我?”

当SNL在直播中嘲弄特朗普愚蠢行径的时候,有人感到不屑:“特朗普根本没有这么愚蠢,他是有头脑的政客。”当“偷着乐”的表情包与话题标签在网络上病毒式传播的时候,有人迷惑并愤愤不平:“他在说这句话的时候,这句话明明还很正确。”“现在做什么都会被嘲讽。”

当克里斯洛克在奥斯卡颁奖礼上嘲弄贾达的光头的时候,有人直接给了他一个大嘴巴子。

当然其中最激烈的争端莫过于2015年法国《查理周刊》事件,一张针对宗教的讽刺画,招致的是被枪杀的残酷暴行。

我们到底应该怎样去嘲讽?到底哪些对嘲讽的指控是合理的,哪些又不是?嘲讽的边界何在?

我们必须要承认,嘲讽是一种轻度的谩骂,也是一种轻度的暴力。嘲讽从来都是非理性的,模棱两可的,无法对话的。它不是哈贝马斯所期待的公共领域交往行为,嘲讽不可能引来讨论、理解与合作。它是一种观点的非理性输出,你不可能期待有人对自己的嘲讽作出解释,“解释笑话是说笑话的大忌”,所以没有人会去解释自己的笑话。

这提醒我们必须小心谨慎地使用嘲讽,它不是探讨,它是一把刺刀,它是一种武器。

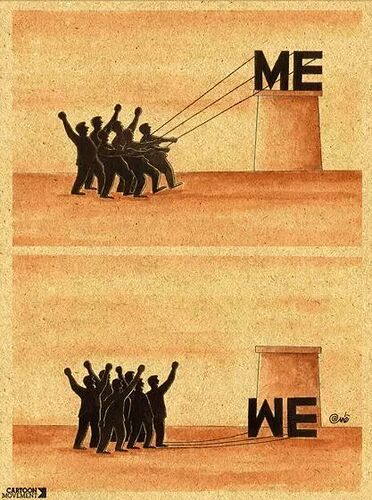

当我们认清了嘲讽的暴力本质,我们就能以看待暴力的方式来看待嘲讽。暴力的合法用途是对抗在力量上等于或强于自己的对手。**指向弱小用于欺凌的暴力,始终是恶而低俗的,是不可容忍的。**公开对班上同学的容貌指指点点,是毋庸置疑的校园霸凌与校园暴力。拿他人生理疾病开玩笑,虽不应受到身体暴力的无限报复,但绝对是一种语言上的侵犯与骚扰。我们的嘲讽总是应该朝向强者,对弱者的嘲弄,本质上就是一种懦弱与无能。

“Satire is traditionally the weapon of the powerless against the powerful. I only aim at the powerful. When satire is aimed at the powerless, it is not only cruel — it’s vulgar.”

然而,嘲讽作为一种暴力又是如此轻度,它在身体的或是制度性的暴力面前是如此弱小。“国足脸都不要了”的嘲讽看似犀利,实则完全撼动不了痼疾丛生的国家足球培养与训练体系。“男人普通却自信”的嘲笑,炮火攻向男性气质与男权社会,看似火力全开,但相对男权社会对于女性制度性的暴力却不值一提。《硕鼠》中小民蔑君王为鼠,《古风》中诗仙讽纨绔荒淫,这都是刺向强权的剑,刺向强权的剑永不过时。对抗那些强你无数倍且压迫着你的力量时,嘲弄的言语已是最温柔最收敛的反击。面对有限的力量或许还存在“这种嘲讽是不是过分了”的说法,但面对无限的体制化权力,嘲讽永远不会过分。

有时人们会出现怪异的共情,与压榨我们的大公司共情,与整个男权制度共情,与压迫我们的统御机器共情。当大公司、男权制度或是统御机器遭到嘲讽时,他们会站在这些制度与机器的角度为其辩驳: “它已经做得很好了,你还要它怎样?”“你这么会嘲讽,你怎么不上?”“它现在做什么都是会被嘲讽的。” 仿佛他们就是这些制度,这些制度就是他们。基于此,他们会认为嘲讽是失当的,是过分的,是没有价值的。

但为何要与那些机制和抽象概念共情?为何不把更多的共情与理解献给具体的人? 每天早起努力抢菜的朋友,被封在家中两个月无法出门的同学,急病求诸无门屡吃闭门羹的同事,无法被收容露宿街头的农民工,高负荷劳动猝死在工作岗位的审查员,被铁链锁住被拐卖被迫生育的女性,以及所有在努力生活却必须为制度失灵买账的鲜活的人,他们才是这个世界真真正正的存在。他们是康德所说的“一切的目的”,而制度和抽象概念,理应是造福他们服务于他们的手段。 当鲜活的人与机制产生矛盾,当鲜活的人开始嘲弄机制的时候,我们有什么理由抛下人而理解机制呢?

或许为机器辩护的想法最初开始于对秩序的渴望,但一旦这种想法落脚成一种对强权与抽象概念的共情,它便过于扭曲了。当手段不再管用,机器已然失灵,一句“偷着乐”已经是最平和的反抗。 这些嘲讽并不会让机器分崩离析,它只会在机器上亮起一盏红灯,提醒人们是时候修理机器了,真正的危险只会发生在不及时修理机器之后。

在这庞大的机器面前,嘲讽从来都不是过分的,或许无力或许虚弱或许堂吉诃德,但绝不是过分的。

所以当我们看见那古老的讽喻文体以脱口秀、TV show或是meme的形式重新兴起时,不要惊慌,不要迷惑,不要沿着“短袖子->私生子”滑坡顺流而下,更不要为此开展新时代猎巫运动。这不过是历时千年的古老传统在重新复苏罢了,作为武器的嘲讽无处不在,让它重新对向它最古老的对手也未尝不可。

鲁迅先生在《什么是“讽刺”?》一文如是写道:“讽刺作者虽然大抵为被讽刺者所憎恨,但他却常常是善意的,他的讽刺,在希望他们改善,并非要捺这一群到水底里。” 这大抵道出了讽喻的真谛。我们无需惧怕讽喻,因为它绝不至于让齿轮停转,它所想要只是“改善”。畏惧甚至抹杀这种“改善”的期许,无异于掩耳盗铃。

古今又有多少江河破碎,发端于一时的掩耳盗铃呢?

——酒石年代

2022/05/02